お休みなさいエルサレム ― 2021-05-23 14:06

5月21日にようやく停戦になったとは言え、またもやイスラエルとパレスチナ(ガザ地区)との内戦が起きた。イスラエルの建国以来何度も何度も繰り返される悲劇にもううんざりしている人も多いと思われるが、いつミサイルが降ってくるかわからない当事者にとってみれば、本当にとんでもないことで、ちょっとでも想像力があれば、普通の人が普通に暮らしている地域にミサイルを撃ち込むとはどういうことかわかると思う。

元ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズの最新ソロアルバムは、2017年に出た Is This the Life We Really Want?(これが本当に望んだ生活?) だが、この中に「デジャ・ヴ」という曲がある。

【もしも自分が神様だったら/顔の血管を手直しして/お酒に強く/老化にも強くしただろう】

という出だしから始まって、

【もしも自分がドローンだったら/ミサイル誘導と奇襲攻撃のための/電子的な目を備えて/外国の空を偵察しているドローンだったとしたら

家にいる誰かを見つけなければいいと思う

たとえば、そう/ストーヴの前の女性/パンを焼き/米を炊き/骨をゆでているような】(以上拙訳)

この、「ドローンだったら、家にいる誰かを見つけなければいいと思う」っていうところがいいよね。全体的には、Wish You Were Here を思わせるゆったりとした曲調の曲だが、ロジャーもここは力を込めて、歌い上げている。原文は I would be afraid to find someone home だから「家にいる誰かを見つけることを恐れる」だが、まあこれぐらいの意訳は許されるだろう。日本版CDについている対訳も「家に誰もいなければいい」となっている。大岡昇平は「俘虜記」の中で、主人公が撃とうとしたアメリカ兵に家族がいることを想像したら撃てなかったというエピソードを描いている。家族のいる誰かを殺すこと、家庭にいる誰かを殺すことが戦争なのだということを戦争の親玉たちはぜひぜひ良く考えてほしい。

さて、問題はここからだ。この対訳の第二連はこうなっている。

「もしも僕が神だったら/たくさんの子供を儲けるだろう/そして恋に苦しむこともない/たとえ一人でも失いたくないから」(高橋崇・訳)

うん? 恋に苦しむこともない? 恋をすると子供を失うってことなのか。別の女性と恋をすれば、子供は置いていくことになるだろうからそれがつらいのか。随分生活臭の漂う神様だなあ。などと思って原文を確認すると、こうなっていた。

If I had been god / I would've sired many sons

And I would not have suffered / The Romans to kill even one of them

これは多分こんな意味だ。

【もしも私が神様だったら/たくさんの息子を作り/ローマ人がそのうちの一人でも殺すことを許さなかっただろう】(拙訳)

つまり、ローマ人が神の子であるイエスを殺したこと、それによってキリスト教が生まれたために現在に至るまで宗教戦争が絶えていないことを含意した一文であるとしか読めない。まさかと思うが、「恋に苦しむこともない」というのは Romans と Romance を取り違えた誤訳なのか、それともローマ人と知ってのうえで、大胆な意訳を試みたのか。まあ、どちらでもよい。この曲が名曲であることに変わりはないのだから。

ちなみに、「デジャ・ヴ」の元の題は Lay down Jerusalem と言い、はっきりとこの曲がパレスチナ問題を歌ったものであることを示していた。【お休みなさいエルサレム/重荷を降ろして/お休みなさい】【私がムスリムであなたがユダヤ人だったら/鎖の重さを交換しよう/信仰という鎖の重さを】という歌詞も含まれている。このままでは、直接的すぎると思ったのか、完成した曲からはエルサレム、ユダヤ、ムスリムという語はすべて姿を消した。しかし、それにもかかわらず、この曲は、パレスチナを想起させないではいられない。「狂気」「ザ・ウォール」に続く、ロジャー・ウォーターズの新たな代表曲になると言ってよいと思う。

(ライヴでは、Lay down Jerusalem と繰り返し歌っている。こちらをどうぞ。↓)

https://www.youtube.com/watch?v=L8ezFac-O8I

元ピンク・フロイドのロジャー・ウォーターズの最新ソロアルバムは、2017年に出た Is This the Life We Really Want?(これが本当に望んだ生活?) だが、この中に「デジャ・ヴ」という曲がある。

【もしも自分が神様だったら/顔の血管を手直しして/お酒に強く/老化にも強くしただろう】

という出だしから始まって、

【もしも自分がドローンだったら/ミサイル誘導と奇襲攻撃のための/電子的な目を備えて/外国の空を偵察しているドローンだったとしたら

家にいる誰かを見つけなければいいと思う

たとえば、そう/ストーヴの前の女性/パンを焼き/米を炊き/骨をゆでているような】(以上拙訳)

この、「ドローンだったら、家にいる誰かを見つけなければいいと思う」っていうところがいいよね。全体的には、Wish You Were Here を思わせるゆったりとした曲調の曲だが、ロジャーもここは力を込めて、歌い上げている。原文は I would be afraid to find someone home だから「家にいる誰かを見つけることを恐れる」だが、まあこれぐらいの意訳は許されるだろう。日本版CDについている対訳も「家に誰もいなければいい」となっている。大岡昇平は「俘虜記」の中で、主人公が撃とうとしたアメリカ兵に家族がいることを想像したら撃てなかったというエピソードを描いている。家族のいる誰かを殺すこと、家庭にいる誰かを殺すことが戦争なのだということを戦争の親玉たちはぜひぜひ良く考えてほしい。

さて、問題はここからだ。この対訳の第二連はこうなっている。

「もしも僕が神だったら/たくさんの子供を儲けるだろう/そして恋に苦しむこともない/たとえ一人でも失いたくないから」(高橋崇・訳)

うん? 恋に苦しむこともない? 恋をすると子供を失うってことなのか。別の女性と恋をすれば、子供は置いていくことになるだろうからそれがつらいのか。随分生活臭の漂う神様だなあ。などと思って原文を確認すると、こうなっていた。

If I had been god / I would've sired many sons

And I would not have suffered / The Romans to kill even one of them

これは多分こんな意味だ。

【もしも私が神様だったら/たくさんの息子を作り/ローマ人がそのうちの一人でも殺すことを許さなかっただろう】(拙訳)

つまり、ローマ人が神の子であるイエスを殺したこと、それによってキリスト教が生まれたために現在に至るまで宗教戦争が絶えていないことを含意した一文であるとしか読めない。まさかと思うが、「恋に苦しむこともない」というのは Romans と Romance を取り違えた誤訳なのか、それともローマ人と知ってのうえで、大胆な意訳を試みたのか。まあ、どちらでもよい。この曲が名曲であることに変わりはないのだから。

ちなみに、「デジャ・ヴ」の元の題は Lay down Jerusalem と言い、はっきりとこの曲がパレスチナ問題を歌ったものであることを示していた。【お休みなさいエルサレム/重荷を降ろして/お休みなさい】【私がムスリムであなたがユダヤ人だったら/鎖の重さを交換しよう/信仰という鎖の重さを】という歌詞も含まれている。このままでは、直接的すぎると思ったのか、完成した曲からはエルサレム、ユダヤ、ムスリムという語はすべて姿を消した。しかし、それにもかかわらず、この曲は、パレスチナを想起させないではいられない。「狂気」「ザ・ウォール」に続く、ロジャー・ウォーターズの新たな代表曲になると言ってよいと思う。

(ライヴでは、Lay down Jerusalem と繰り返し歌っている。こちらをどうぞ。↓)

https://www.youtube.com/watch?v=L8ezFac-O8I

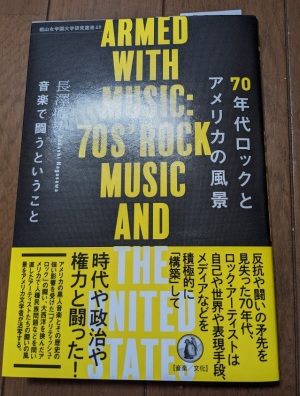

長澤唯史『70年代ロックとアメリカの風景』を読んで ― 2021-02-07 09:11

椙山女学園大学教授である著者が別冊文藝等に掲載してきた論考を一冊にまとめたもので、それぞれ掲載時に目を通してはいたが、こうして一気に読むと圧巻である。各論の鋭さ――たとえば、英文学的アプローチによるジェネシスの歌詞分析やジェフ・ベックのギタープレイは一つのメディアであると喝破したところなどは非常に啓発的であり刺激的だ――は言うに及ばず、本書には一貫して、資本主義のシステムに乗った音楽でありながら、それにとどまらず過剰なるものを抱え、表現し、闘いを続けてきたロックというものの特質を明らかにしようという熱い思いが根底に流れていることがよくわかる。

主にイギリスのプログレッシヴ・ロックを論じた本書の第1部において、即興を統御するキング・クリムゾンに、近代的自我とは異なる「構築的な自己」を見出し、高度なアンサンブルで自己イメージを再生産していくイエスに「ハイパーリアルなシミュラークル」を見出す視点には実に説得力があり、巽孝之の先駆的な名著『プログレッシヴ・ロックの哲学』に続き、プログレッシヴ・ロックを哲学的に読み解いた書物として優れていると言えるだろう。

さらに、人の生や性を管理する「生政治」(フーコー)と性を攪乱するグラム・ロックとの関わりを論じたり、ザ・フー『四重人格』をメタフィクション的に分析したうえで、70年代イギリス社会の不況と結び付けたりするなど、徐々に社会とロックとの関係性に言及する比率が高まっていくのも、本書の読みどころの一つである。序文にもあるように、60年代ロックが「権力」という目に見える敵を相手に闘っていたのと同様に、70年代ロックはより複雑化した社会や政治を相手にやはり「闘って」いたのである。

本書の第2部は、ボブ・ディラン、イーグルス、サンタナ、ジミ・ヘンドリックスといったアメリカン・ロックの重鎮からケンドリック・ラマーといった新たな表現者までを論じて、その「闘い」の過程と意義を明らかにしていく。そして、本書の最終章に書かれた「ブルース・スプリングスティーンこそ70年代とそれ以降をつなぐ最重要な存在である」との指摘に、筆者は心から同意する。70年代「ここにこそ、ロックの未来がある」と評されたスプリングスティーンだが、最新作 Letter to You に至るまで、そのスタンスは一貫しており、ロックの理想的な姿がここにあることは間違いないからだ。

全体を通じて、本書では核となる理論が決して上滑りしていない。音楽を論じる場合にありがちなことだが、理論だけが先走って、対象とずれていくということが起きやすい。それがないのだ。従って、納得しながら読み進めることができるし、また、知っていると思っていた(思い込んでいた)音楽に新たな光が当てられ、その魅力を再発見することができる。これは、著者に70年代ロックに対する深い理解と愛情があってこそ初めて達成できた偉業である。ぜひとも、一刻も早く、この手法をもとにしたブルース・スプリングスティーン論を読んでみたいと思う。楽しみに待っています。

主にイギリスのプログレッシヴ・ロックを論じた本書の第1部において、即興を統御するキング・クリムゾンに、近代的自我とは異なる「構築的な自己」を見出し、高度なアンサンブルで自己イメージを再生産していくイエスに「ハイパーリアルなシミュラークル」を見出す視点には実に説得力があり、巽孝之の先駆的な名著『プログレッシヴ・ロックの哲学』に続き、プログレッシヴ・ロックを哲学的に読み解いた書物として優れていると言えるだろう。

さらに、人の生や性を管理する「生政治」(フーコー)と性を攪乱するグラム・ロックとの関わりを論じたり、ザ・フー『四重人格』をメタフィクション的に分析したうえで、70年代イギリス社会の不況と結び付けたりするなど、徐々に社会とロックとの関係性に言及する比率が高まっていくのも、本書の読みどころの一つである。序文にもあるように、60年代ロックが「権力」という目に見える敵を相手に闘っていたのと同様に、70年代ロックはより複雑化した社会や政治を相手にやはり「闘って」いたのである。

本書の第2部は、ボブ・ディラン、イーグルス、サンタナ、ジミ・ヘンドリックスといったアメリカン・ロックの重鎮からケンドリック・ラマーといった新たな表現者までを論じて、その「闘い」の過程と意義を明らかにしていく。そして、本書の最終章に書かれた「ブルース・スプリングスティーンこそ70年代とそれ以降をつなぐ最重要な存在である」との指摘に、筆者は心から同意する。70年代「ここにこそ、ロックの未来がある」と評されたスプリングスティーンだが、最新作 Letter to You に至るまで、そのスタンスは一貫しており、ロックの理想的な姿がここにあることは間違いないからだ。

全体を通じて、本書では核となる理論が決して上滑りしていない。音楽を論じる場合にありがちなことだが、理論だけが先走って、対象とずれていくということが起きやすい。それがないのだ。従って、納得しながら読み進めることができるし、また、知っていると思っていた(思い込んでいた)音楽に新たな光が当てられ、その魅力を再発見することができる。これは、著者に70年代ロックに対する深い理解と愛情があってこそ初めて達成できた偉業である。ぜひとも、一刻も早く、この手法をもとにしたブルース・スプリングスティーン論を読んでみたいと思う。楽しみに待っています。

the band apart『街の14景』 ― 2013-05-30 01:46

4月後半には出ていたのだが、昨日ようやく入手。the band apartは日本のインディーズ・バンド。音楽に詳しい若手の同僚に教えてもらい、気に入ってずっと聴いている。ギター、ヴォーカル&ギター、ベース、ドラムの男性4人組。高いテクニックに裏打ちされたきらびやかで軽やかなギター、ずんずんごりごりと力強く押しまくるベース(好きなベーシストはクリス・スクワイアだそうだ)、前のめりのビートで曲をぐいぐい引っ張るドラム、伸びやかなヴォーカル、すべてが素晴らしい。時にはプログレっぽく、時にはポップ、時にはハードで聴く者を飽きさせない。すべての曲を英語で歌っており、年配の洋楽ファンにもお薦め……だったのだが、さて、今回は実は初めて全曲日本語で歌われており、新たな展開を見せている。

日本語のせいなのか、皆が作曲に参加したせいなのか、明らかに曲に広がりが出てきている。ポップになった曲もあれば、「師走」のように逆によりハードな展開を見せる曲もあり、バラエティに富んだアルバムとなった。従来のファンはえ、これもバンアパなの? という感じだろうが、これはこれでいいのではないだろうか。私は断固この方向性を支持したい。同じことばかりでは結局飽きられてしまうし、ファン層も広がらない。メンバーは不動であるし、曲の核は一貫しているので、バンアパらしさはちゃんと残っている。とにかくかっこいい音なので、知らない人はだまされたと思って一度聴いてみて。

日本語のせいなのか、皆が作曲に参加したせいなのか、明らかに曲に広がりが出てきている。ポップになった曲もあれば、「師走」のように逆によりハードな展開を見せる曲もあり、バラエティに富んだアルバムとなった。従来のファンはえ、これもバンアパなの? という感じだろうが、これはこれでいいのではないだろうか。私は断固この方向性を支持したい。同じことばかりでは結局飽きられてしまうし、ファン層も広がらない。メンバーは不動であるし、曲の核は一貫しているので、バンアパらしさはちゃんと残っている。とにかくかっこいい音なので、知らない人はだまされたと思って一度聴いてみて。

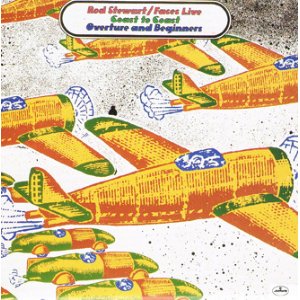

ロッド・スチュワート&フェイセズ「ライヴ」 ― 2013-05-23 21:18

たまには音楽の話も書こう。昔からロッドの初期アルバムは大好きでよく聴いていた。曲で言えば、「マギー・メイ」「ユー・ウェア・イット・ウェル」あたり。アルバムで言えば「ガソリン・アレイ」よりも「ネヴァー・ア・ダル・モーメント」が本当に好きで何度聴いたかわからない。その後、プログレに凝ったこともあるし、アメリカに渡ってからのロッドの曲にはあまり魅かれなかったこともあって、CDはすべて売ってしまった。その中にロッド・スチュワート&フェイセズの「ライヴ」(1973年)もあったはずだ。山川健一が何かの雑誌で褒めていたのが気になって、輸入CDを買ってきたのだと思う(当時はこまめにCD屋を回っていた)。今に至るまで日本版は出ておらず、アマゾンでは、このCD、とんでもない値がついている。

バンド・メンバーはロン・ウッド(g)、ケニー・ジョーンズ(dr)、イアン・マクレガン(key)、山内テツ(b)。つまりはフェイセズからロニー・レイン(b)が抜けて山内テツが加入した直後のライヴというわけだ。バンドの息はぴったり合っており、ラフな感じでありながら、きっちりと聴かせどころは押さえており、このバンドの良さが最大限発揮されている。メンバーのソロも生き生きとしており、会場と一体となって皆が楽しんでいるのがよくわかる。ロッドのソロアルバムからの曲も多く、「マギー・メイ」こそ入っていないが、ロッドの初期ベストアルバムとしても十分通用する選曲だ。「ジェラス・ガイ」のカバーはアルバムでも聴けるが、こちらの方がこなれた演奏で絶対にアルバムよりも出来がいい。全体を通して、ギター・ソロもいいけれど、マクレガンのピアノがバンドのキーを決めている印象を受けた。シンプルであるが故に何度聴いても飽きが来ない(いや、売ってしまったということは当時は飽きていたんだろうが)。20代ではこのアルバムの真の良さがわからなかったんだろうなあ。ああ、売るんじゃなかった。知り合いのカセットテープをA/DコンバーターでPCに取り込み、CDに焼いて聴きながら、若さゆえの過ちを悔いる今日この頃であった。

バンド・メンバーはロン・ウッド(g)、ケニー・ジョーンズ(dr)、イアン・マクレガン(key)、山内テツ(b)。つまりはフェイセズからロニー・レイン(b)が抜けて山内テツが加入した直後のライヴというわけだ。バンドの息はぴったり合っており、ラフな感じでありながら、きっちりと聴かせどころは押さえており、このバンドの良さが最大限発揮されている。メンバーのソロも生き生きとしており、会場と一体となって皆が楽しんでいるのがよくわかる。ロッドのソロアルバムからの曲も多く、「マギー・メイ」こそ入っていないが、ロッドの初期ベストアルバムとしても十分通用する選曲だ。「ジェラス・ガイ」のカバーはアルバムでも聴けるが、こちらの方がこなれた演奏で絶対にアルバムよりも出来がいい。全体を通して、ギター・ソロもいいけれど、マクレガンのピアノがバンドのキーを決めている印象を受けた。シンプルであるが故に何度聴いても飽きが来ない(いや、売ってしまったということは当時は飽きていたんだろうが)。20代ではこのアルバムの真の良さがわからなかったんだろうなあ。ああ、売るんじゃなかった。知り合いのカセットテープをA/DコンバーターでPCに取り込み、CDに焼いて聴きながら、若さゆえの過ちを悔いる今日この頃であった。

Led Zeppelin 『祭典の日』(2012) ― 2013-02-19 23:27

昨年11月に出た一夜限りの再結成ライブアルバム&DVDセット。コンサート自体は2007年12月に行われているので、編集になぜ5年もかかったかはよくわからないが、ともかく出たことは歓迎したい。往年の冴えはないものの、十分満足できる出来栄えで、ファンにとっては感涙もの。どの曲を聴いても夢中になって取り憑かれたように聴いた高校時代を思い出さずにはいられない。いや、ホントに好きだったなあ。一番好きだったアルバムは『Ⅰ』でも『Ⅱ』でも『Ⅳ』でもなく、5枚目の『聖なる館』だ。Zeppelinで一番好きな曲はと聞かれたら即座に「永遠の詩」と答えたい。二番目は『フィジカル・グラフィティ』の「ナイト・フライト」なので、うーん、ちょっと変わったファンだったのかもしれない。でも、彼らの音が好きだった、その気持ちは今でも変わらないで、そのまま残っているはずだ(remains the same)。

さて、このライブ、ペイジも指がよく動いているし、プラントの声も何とか聴ける。ジェイソン・ボーナムのドラムもちょっともたついているが、親父と比べてはかわいそう。特筆すべきはジョン・ポール・ジョーンズのベースとピアノである。「ノー・クォーター」のピアノ・プレイと斬新な新解釈にはぞくぞくした。これだけでもこのアルバムを聴く価値は十分あると思う。

再結成の話を知り(http://www.barks.jp/news/?id=1000087575)、ちょっと遅れたけれどレビューしてみました。

さて、このライブ、ペイジも指がよく動いているし、プラントの声も何とか聴ける。ジェイソン・ボーナムのドラムもちょっともたついているが、親父と比べてはかわいそう。特筆すべきはジョン・ポール・ジョーンズのベースとピアノである。「ノー・クォーター」のピアノ・プレイと斬新な新解釈にはぞくぞくした。これだけでもこのアルバムを聴く価値は十分あると思う。

再結成の話を知り(http://www.barks.jp/news/?id=1000087575)、ちょっと遅れたけれどレビューしてみました。

最近のコメント